Celui qui sert en s’abaissant imite Dieu

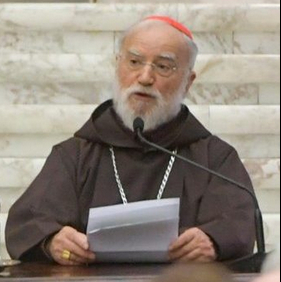

Le prédicateur de la Maison pontificale a prononcé le cinquième et dernier sermon du Carême dans la salle Paul VI, en présence du Pape : le lavement des pieds est « le sacrement de l’autorité chrétienne ».

Il est important de bien comprendre « le sens que le lavement des pieds a pour Jean ». La récente constitution apostolique du pape François Praedicate Evangelium « le mentionne dans le préambule, comme l’icône même du service qui doit caractériser tout le travail de la Curie romaine réformée ».

Ce matin, vendredi 8 avril, le cardinal Cantalamessa nous a de nouveau invités à réfléchir sur l’Eucharistie, à partir du célèbre passage de l’Évangile dans lequel Jésus se penche pour laver les pieds des disciples.

Il aide à comprendre, dit le prédicateur de la Maison pontificale, comment on peut faire de l’existence une Eucharistie et ainsi « imiter dans la vie ce qui se célèbre sur l’autel ». De plus, nous sommes confrontés à « un de ces épisodes (un autre est celui où le côté de Jésus est percé), dans lequel l’évangéliste suggère clairement qu’il y a un mystère en dessous qui va au-delà du fait contingent qui pourrait, en soi, paraître négligeable ».

Le cardinal a commencé la réflexion en se demandant pourquoi Jean, dans le récit de la Dernière Cène, ne parle pas « de l’institution de l’Eucharistie », mais se réfère « à sa place, au lavement des pieds ». C’est qu’en tout ce qui concerne Pâques et l’Eucharistie, l’évangéliste « montre qu’il veut mettre l’accent sur l’événement plus que sur le sacrement ; plus le sens que le signe « .

Pour lui, la nouvelle Pâque ne commence pas tant au Cénacle, « lorsque le rite qui doit la commémorer est institué », puisque « nous savons que la Cène de Jean n’est pas une cène de Pâques ». Au contraire, elle commence sur la croix « lorsque le fait qu’il doit être commémoré est accompli ».

C’est là que « s’opère le passage de l’antique Pâques à la nouvelle ». Pour cela, Jésus sur la croix « n’a aucun os brisé» : car ainsi « cela a été prescrit pour l’agneau pascal dans l’Exode ».

Le prédicateur propose donc de méditer sur le service qui n’est pas, « en soi, une vertu ». Dans aucun catalogue de vertus « on ne rencontre le mot diakonía, service ». En effet, on parle même « d’un service au péché (cf. Rm 6, 16) ou aux idoles (cf. 1 Co 6, 9) qui n’est certainement pas un bon service ».

En effet, le service est « une chose neutre : il désigne une condition de vie, ou une manière de se rapporter aux autres dans son travail, un être dépendant des autres ». Cela peut même être « une mauvaise chose, si elle est faite par contrainte (comme dans l’esclavage), ou simplement par intérêt ».

Charité

Aujourd’hui tout le monde parle de service, tout le monde se dit en service. Mais il est évident que le service dont parle l’Évangile « est tout autre chose, même s’il n’exclut pas en lui-même, ni ne disqualifie nécessairement le service tel qu’il est compris par le monde ». La différence est tout « dans les motivations et dans l’attitude intérieure avec laquelle le service est rendu ».

En relisant l’histoire du lavement des pieds, on comprend avec quel esprit Jésus le fait et ce qui l’émeut : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin (Jn 13 : 1) « . Le service « n’est donc pas une vertu, mais découle des vertus et, en premier lieu, de la charité ».

En effet, c’est « la plus grande expression du nouveau commandement » ; c’est « une manière de se manifester de l’agapè », c’est-à-dire de cet amour qui « ne cherche pas son propre intérêt (cf. 1 Co 13, 5) », mais celui des autres, qui « n’est pas seulement constitué de la recherche, mais aussi du don ».

En bref, c’est « une participation et une imitation de l’action de Dieu » qui, étant « le Bien, tout le Bien, le Bien Suprême », ne peut « aimer et profiter que librement, sans intérêt propre ».

Pour cette raison, le service évangélique, « par opposition à celui du monde, n’est pas propre aux inférieurs, aux nécessiteux, à ceux qui n’ont pas » ; mais plutôt « de ceux qui possèdent, de ceux qui sont placés au-dessus, de ceux qui ont ».

Pour cette raison, Jésus dit que, dans son Église, avant tout « celui qui gouverne » doit être « comme celui qui sert » (Lc 22,26), celui qui est « le premier doit être » le serviteur de tous « (Mc 10 :44) « . En ce sens, le lavement des pieds est « le sacrement de l’autorité chrétienne ».

Humilité

A côté de la gratuité, le service « exprime une autre caractéristique de l’agape divine : l’humilité ». Les paroles de Jésus : « Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » signifient : « Vous devez vous rendre les uns aux autres les services d’une humble charité ».

Charité et humilité, ensemble, « forment le service évangélique ». Mais, si vous y réfléchissez, qu’est-ce que « Jésus a fait pour se définir humble ? » Peut-être « se sentait-il mal dans sa peau, ou parlait-il d’une manière modeste de sa personne ? » Non.

Au contraire, dans l’épisode même du lavement des pieds, il se dit « Maître et Seigneur » (cf. Jn 13, 13). Alors qu’a-t-il fait pour se définir comme « humble » ? Le cardinal se l’est demandé et la réponse a été qu' »il s’est abaissé, il est descendu pour servir ! »

Sermon intégral (page 2)